高校教諭と労働法学者の往復書簡(2) 「労働者ってどんな人?」

河村先生からのお手紙に対する荒木先生の返信です。

(右上の文字サイズを「中」にしてご覧ください)

今年は暖かい春で、桜もツツジも例年になく早かったですね。ゴールデンウイークも終わり、授業やゼミも導入部を過ぎて本格化してきました。

さて、先日はお便りありがとうございました。憲法と労働法の接点として「労働者は誰か」、すなわち労働者概念に着目されたようですね。労働法について考えるためには、その適用対象となる者を確定しておく必要があるとお考えになってのことと拝察いたします。これは大変もっともなことと思います。

■労働者とは誰か?:労働者概念は一つではない

ところが実は、これは大変難しい問題で、現在の労働法学会のホットイシューの一つです。つい数年前、東京地裁・東京高裁は、オペラの合唱団員、トイレ等の住宅設備機器の修理業務を委託された技術者、音響機器の修理補修業務を委託された個人代行店という形で就業する者について、労働組合法上の労働者ではないと判断しました。ところが、平成23年から24年にかけて、最高裁は、東京地裁・高裁の判断を覆して、これらの人たちは労働者に当たるとしました。このように、法律のプロ中のプロである裁判官の間でも議論が分かれる難しい問題です。

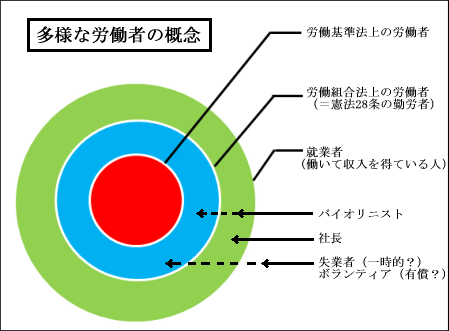

この問題を考えるには、「労働者」の概念は、一つではないということを踏まえておく必要があります。下図のとおり、労働者概念は多様であり、もっとも狭い概念として「労働基準法上の労働者」があり、これを包摂するより広い概念として「労働組合法上の労働者」があり、さらに広い概念として働いている人、すなわち「就業者」が観念できます。

労働者概念がこのように複数存在することを踏まえると、たとえば、「プロ野球選手は労働者か」という問いに対する答えは、一つには定まりません。プロ野球選手は青色の領域に位置する人たちで、「労働基準法上の労働者か」という問いなら答えはおそらくNOとなり、「労働組合法上の労働者か」という問いなら答えはYESとなります。オペラの合唱団員についてはその労働者性が裁判で争われ、「労働基準法上の労働者」性についての訴訟では労働者ではないことが確定し、その後、同じ方の「労働組合法上の労働者」性をめぐる訴訟が提起され、そこでは労働者に当たることが確定しています。つまりこの合唱団員も青色の領域に位置する人だったというわけです。

先生の教材が、憲法28条の労働三権を保障された「勤労者」も諸々の労働立法における「労働者」も、同一の概念であることを前提にされているとすると、議論が混乱してしまう恐れがあるように思います。以下、教材を前提に検討してみましょう。

■働く人は、みな労働者か?:就業者≠労働者

先生の教材では、まず、「社長は労働者か」と問われています。ここでは、社長は働いて収入を得ている人(=就業者)ではあるけれど、労働者といえるか、という問いを発されているわけです。実際、総務省の労働力調査では、社長さんなどの「自営業主」(個人経営の事業を営んでいる者)も、雇われて働く「雇用者」(私たちが今ここで議論している「労働者」にほぼ相当します)も、「就業者」に含まれています。

【総務省・労働力調査における「就業者」】

総務省・労働力調査「用語の解説」

http://www.stat.go.jp/data/roudou/pdf/definit.pdf

おそらく、働いている人(就業者)がみな、労働者となるわけではなく、労働法が対象とする「働く人」とは、他の人の指示を受けて他人のために働き、そして、その対価として報酬を得ている人を指すのではないか、という方向に議論が展開することを期待されていると思います。それが、知的ツールⅡの「指示を受けるか」「収入」の有無という項目となっているのでしょう。そうすると、教材では、働いているけれども労働者ではないと思われる「社長さん」とともに、生徒達が労働者だと思う「工場の自動車組立工」のような典型的な労働者(図の赤色の領域に位置する者)も示して、両者を対比させつつ、そのどこで労働者と非労働者(独立自営業者)の境界線が引かれるべきなのかを考える必要がある、ということを意識させるのもよいかもしれません。

なお知的ルールⅡで、「(指示と収入の)反復」という項目がありますが、指示を受けた労務提供の対価として報酬を得ることが反復していることが労働者となるための要件とされているとすると、やや疑問があります。日雇労働者も指揮命令に服して労務を提供し、その対価を得ていれば1日限りの関係でも労働者となり得るからです。

■労働基準法上の労働者≠労働組合法上の労働者(=憲法28条の「勤労者」)

さて次に、労働法の適用対象者の中でも、労働基準法上の労働者と労働組合法上の労働者とは異なるというやっかいな問題があります。戦後しばらくは両者は同一であるという学説もありましたが、今日では、両法では労働者の定義規定も異なっていること(労基法9条は「使用される」を要件としているが、労組法3条は要件としていない)、両法の規制の目的が異なっており、その目的に合致するように労働者の範囲を画するべきこと等から、労組法上の労働者概念(青色領域)は労基法上のそれ(赤色領域)より広いということで学説・判例がほぼ確立しています。

ここで重要なのは、法律における概念は、その法規制の目的に照らして確定されるべきであり、規制目的が異なれば、同じ用語(労働者)を使っていてもその概念は異なってよいという「概念の相対性」です。

労働基準法は、実際に就労する場合の労働条件の最低基準を刑事罰や行政監督という公法上の強力な手段を用いて遵守させることを目的とした法律です。したがって、使用者の指揮命令に服して「使用される」ことが重視され、その違反を罰則等で取り締まる必要のある範囲に限定して解釈されます。

これに対して、労働組合法は労働者が労働組合を結成し、団体交渉という集団的取引を通じてその就業条件を改善することを目的としていますので、そうした権利を付与すべき者は誰か、という観点からその範囲が画されるべきです。労働組合法の立法過程でも、一時的に失業しているけれども賃金収入で生活せざるを得ない者や、民法上の雇用契約に当たらない請負等の形で働く者も対象となり得ることなどが議論されました。そこで、その労働者の範囲は、労働基準法のそれよりも広く解してよいと考えられています。

では、これらの労働者概念と憲法における「勤労者」の関係はどうなっているのでしょうか。憲法28条は、団結権、団体交渉権、団体行動権という労働組合に関する勤労者の権利を保障した規定ですので、そこにいう「勤労者」とは、労働組合法上の労働者と同じと解されます(正確にいうと、憲法28条が勤労者に保障した労働三権を具体化するために労働組合法が制定されているという関係ですので、憲法28条の勤労者について労働組合法が具体的な規制を定めたと解すべきことになります)。

そうすると、労働者に当たるか、という問いは、労基法上の労働者(赤色領域)を問うているのか、労組法上の労働者(=憲法28条の勤労者)(青色領域)を問うているのかを明らかにして発せられる必要があります。

■バイオリニストは労働者?

ところで、労基法上の労働者と労組法上の労働者のいずれの問題なのかは、その就業者に関するどういう問題をどの労働法規を適用して解決しようとするのかが明らかになって初めて確定します。

教材の「1年ごとに楽団との契約を更新しているソロのバイオリニスト」については、バイオリニストが1日8時間以上録音に費やした場合、割増賃金を支払うべきかが問題になったのであれば、労基法37条の割増賃金規制の適用の可否が争点ですので、労基法上の労働者性の問題となります。これに対して、このバイオリニストが契約更新されなかったため、音楽家の加入する団体に加入し、その団体が、契約不更新問題について楽団に団体交渉を要求したところ、楽団が、バイオリニストは労働者ではないとして団体交渉を拒否したのであれば、労組法7条2号の団交拒否の不当労働行為に当たるかどうかの問題であり、労組法上の労働者性が問題となります。

そして、具体的判断は、上述したように労働基準法の規制趣旨と労働組合法の規制趣旨を踏まえて、具体的な就労実態を分析して判断されます(具体的判断のあり方については、拙稿「労働組合法上の労働者」NBL964号18頁(2011年)参照)。

このように、まずバイオリニストが労働者なのかが決まると言うより、問題となっているのはどの法律の規制か、その法規制の目的は何かを踏まえて、その対象者となるべき「労働者」に当たるのかを判断する、というのが法的なアプローチとなります。

■失業者・ボランティアも労働者?

「失業者も労働者?」という問いも立てておられますね。確かに労働法の教科書には必ず、失業者も「労組法上の労働者」に当たりうる、と書いてあり、驚かれたことと思います。これは労基法上は「使用され」ていないので労働者たり得ない(労基法9条参照)失業者が、労組法上は「賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者」(労組法3条)といえれば労働者たり得ることを示し、労働者概念の相対性を強調しているわけです。

まず、なぜ労組法上は失業者も労働者たり得るのかという疑問にお答えしておきましょう。日本では企業別組合が主流ですので、労働組合に加入するのは雇われた後であるのが通常です。しかし、諸外国では企業を超えた産業別組合が主流で、例えば、建設労働者が、産業別の建設労働組合に加入している場合、ある建設会社との労働契約が終了して、次の建設会社で雇われるまでの間、失業状態が生じたとしても、失業しているから労働組合に加入できる労働者でないとみることは妥当ではありません。したがって、賃金等の収入によって生活する者といえれば、一時的に失業していても労働者性は否定されないと解しているわけです。

しかし、失業者も労働者たり得るということは、労働者性判断の基本的考え方というより、一種の例外事象ですので、労働者を考える際の出発点に持ってくるのは避けた方がよいように思われます。

なお、ボランティアは無償であれば、労働の対価を得ていないため、労基法・労組法いずれにおいても労働者とはならないのが原則です。これに対して「有償ボランティア」といわれるように一定の金員を支払われているボランティアの方もおられ、微妙な問題となってきます。いずれにしても、労働法においては、その労務提供契約がどのような名称を冠した契約かは決定的ではなく、労務提供の実態が労働者と評価すべき状態にあるかどうかが決め手となります。

■憲法と労働法の関係にどうアプローチするか

今回の「憲法における勤労者」というテーマは、憲法28条の「勤労者」のことを指すとしますと、実は、労働基準法上の労働者ではなく労働組合法上の労働者概念という、学会でも大論争となっている難しい内容を問うものとなるというお話しをしました。

では、労働者の交渉力の弱さや、人格を持った生身の人間として労働力を提供するという労働関係の特質に着目して、憲法が労働立法を通じて労働者に特別の権利や保護を与えているということを理解させるためには、どうしたらよいでしょうか。様々なアプローチがあり得るでしょうが、例えば、労働関係の実態から出発し、どのような規制が必要なのか、それが憲法や労働法でどのように位置づけられているのか、というように展開していくアプローチも考えられるように思います。

すなわち、①先生が「身分から契約へ」として指摘されているように、契約の自由の意義をまず確認した上で、②交渉力に劣る労働者と使用者の間で労働条件を自由な契約交渉に委ねて、契約したとおりに守りなさいという市民法の考え方では、労働者が非常に悲惨な状況に置かれることになったという歴史的事実を確認し、では、③どんなシステムを作ったら弱い労働者がひどい目にあわないことになるだろうか、を議論させる。そのヒントとなるのが、④憲法27条2項の勤労基準の法定(労働基準法等による労働条件の最低基準の設定)と、⑤憲法28条の労働三権の保障による団体交渉を通じた労働条件設定(労働組合法による団体交渉制度の法定)です。

④については、8時間以上労働させてはならないとか、最低賃金以下で雇ってはいけない等の規制は、労働者と使用者という市民同士の契約の自由を制限することになるのではないか、これは憲法22条の(営業の自由を含む)職業選択の自由の侵害となるのではないか、といった問題も提起しながら(実際アメリカでは19世紀から20世紀初頭にかけて労働時間規制立法、最低賃金立法が裁判所で違憲とされました)、憲法27条2項がそうした契約自由を制限する立法も合憲とする根拠となっていることを理解させることが考えられます。

⑤については、労働条件改善の為に団体交渉をし、使用者がそれに応じなければ働かないというストライキ権は、労働するという契約上の義務に違反する行為であり、市民法によると、契約違反で使用者に損害を与えたら損害賠償責任を負うはずだ、というところから出発します。こうした市民法の帰結を修正するために憲法28条が労働三権を保障し、損害賠償については労組法8条が、正当な争議行為について使用者は損害賠償できないと定めていることに触れ、労働三権保障の意義を確認することが考えられます。

今回の労働者概念の話は、おそらく、その次に来るべき発展的な設問のようです。高校以下の段階では①~⑤についての基礎的な理解を深めることに集中してよいように思います。そして、④について、憲法27条は、交渉力の弱い労働者が不当な労働条件で働かされることがないように労働条件の最低基準を法律が決めることを要請し、これを受けて労働基準法等の労働保護法が制定されていること、⑤について、憲法28条は、個々人としては交渉力に劣る労働者達が、最低労働条件以上の労働条件を使用者と対等の立場で交渉して獲得できるように、団結権・団交権・団体行動権という労働三権を保障し、これを受けて、団体交渉ルール等を定めた労働組合法が制定されていること、という憲法と労働立法の基本的な関係について生徒に伝えることができれば、充実した授業になると思います。

「労働者とは誰か」は労働法の基本中の基本のはずですが、そうした基本にかかわる本質的なことが実は本当に難しいことを、お返事を書きながら改めて認識した次第です。前回にも増して長いお返事となってしまいました。今回はこの辺で失礼します。

アーカイブ

- 2019年12月 (1)

- 2019年11月 (1)

- 2019年10月 (1)

- 2019年5月 (1)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (1)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (1)

- 2018年12月 (1)

- 2018年10月 (2)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (1)

カテゴリータイトル

- インタビュー (16)

- はじめに (1)

- 取材日記 (325)

- 報道から (5)

- 対談 「法学教育」をひらく (17)

- 対談 法学部教育から見る法教育 (5)

- 年度まとめ (10)

- 往復書簡 (10)

- 河村先生から荒木先生へ (5)

- 荒木先生から河村先生へ (5)

- 教科書を見るシリーズ (21)

- 法教育素材シリーズ (7)